大阪大学大学院 工学研究科

地球総合工学専攻 社会システム学講座

研究紹介

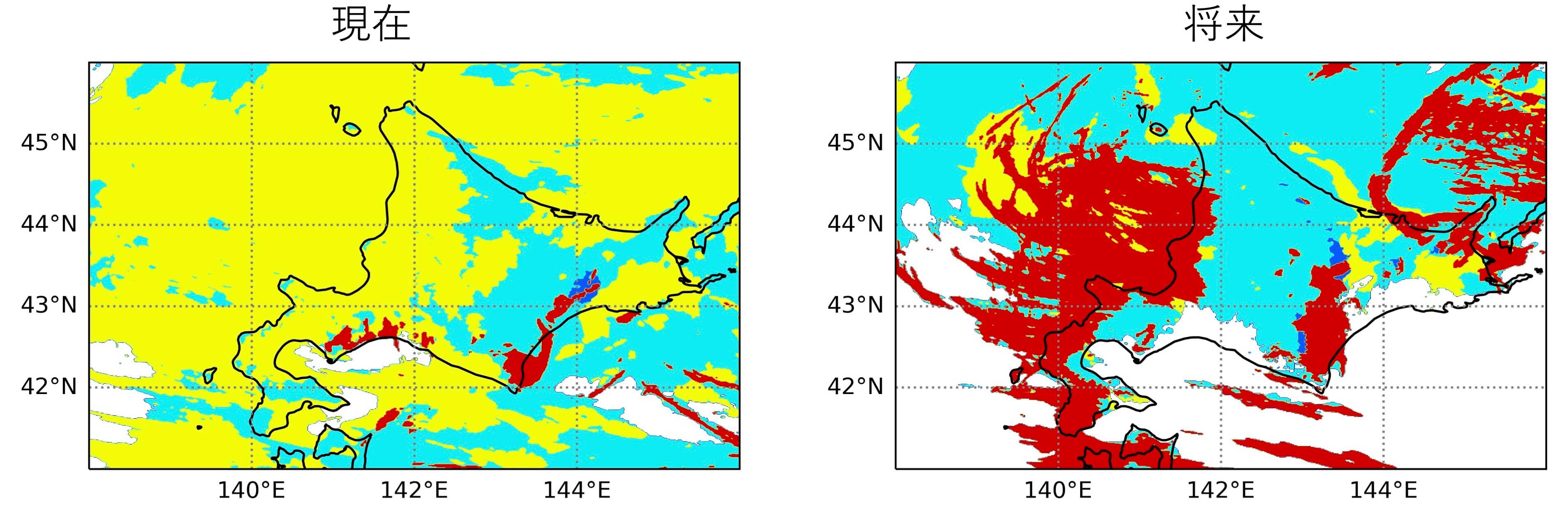

気候変動による地域社会への影響評価

日々進行する気候変動が地域社会に与える影響を、数値モデルを使った数値実験や、データ解析により評価し、科学的知見に基づいた気候変動対策につなげるための研究を実施しています。

図は北海道の雪の影響を評価した研究例です(北海道大学との共同研究により実施)

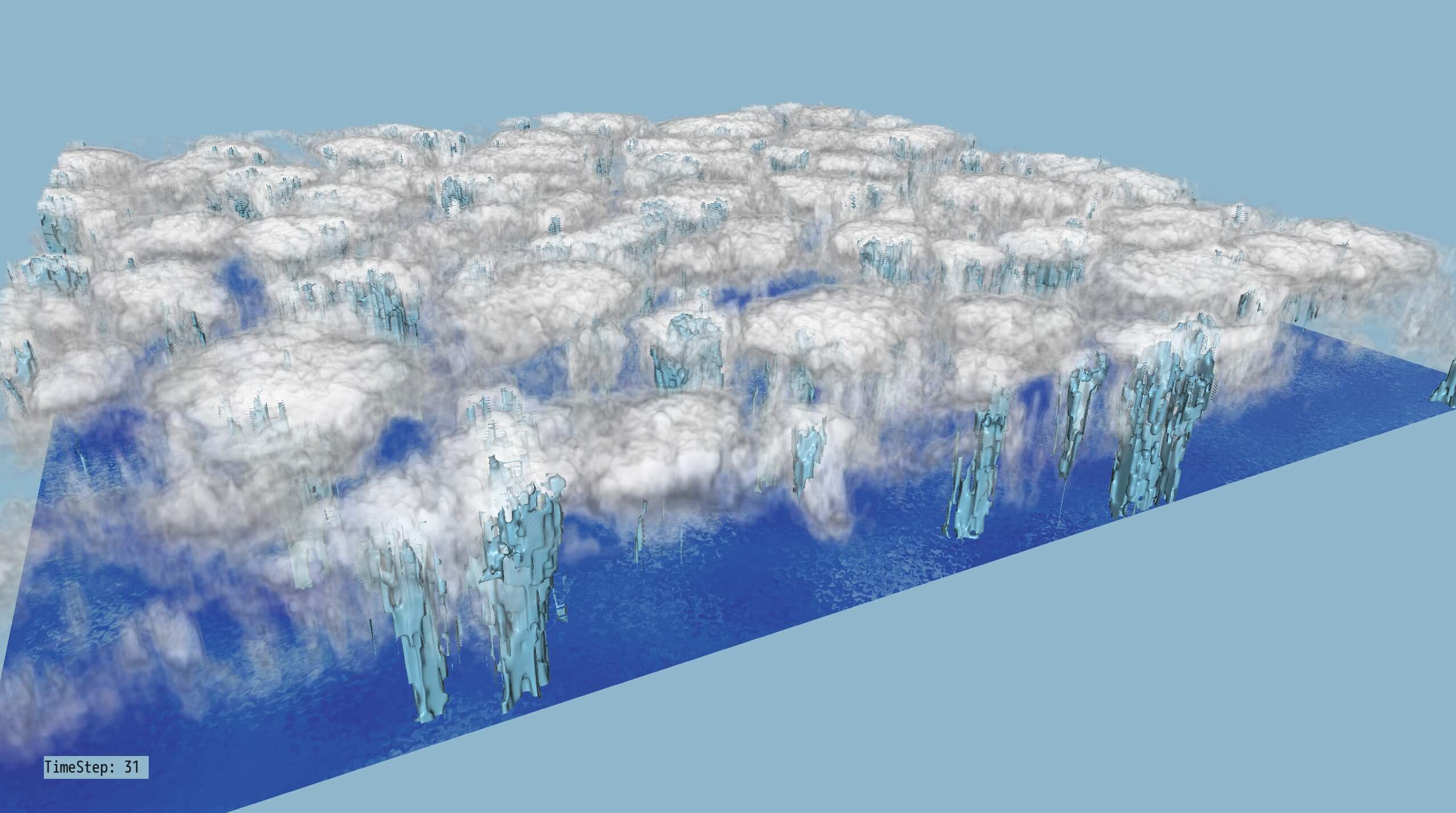

気象学に関連した災害をもたらす現象の要因解明

気候変動に伴って激甚化する気象災害を引き起こす気象現象がなぜ発生するのか?その原因を数値モデルによるシミュレーションによって明らかにするための研究を実施しています。

当研究領域では気象災害としてよく知られた豪雨はもちろんのこと、豪雨に関連して発生する現象(突風、雷、降雹など)から大気汚染物質まで、気象学に関連して人間生活に影響を与える多岐にわたる現象を対象として研究を実施しています。

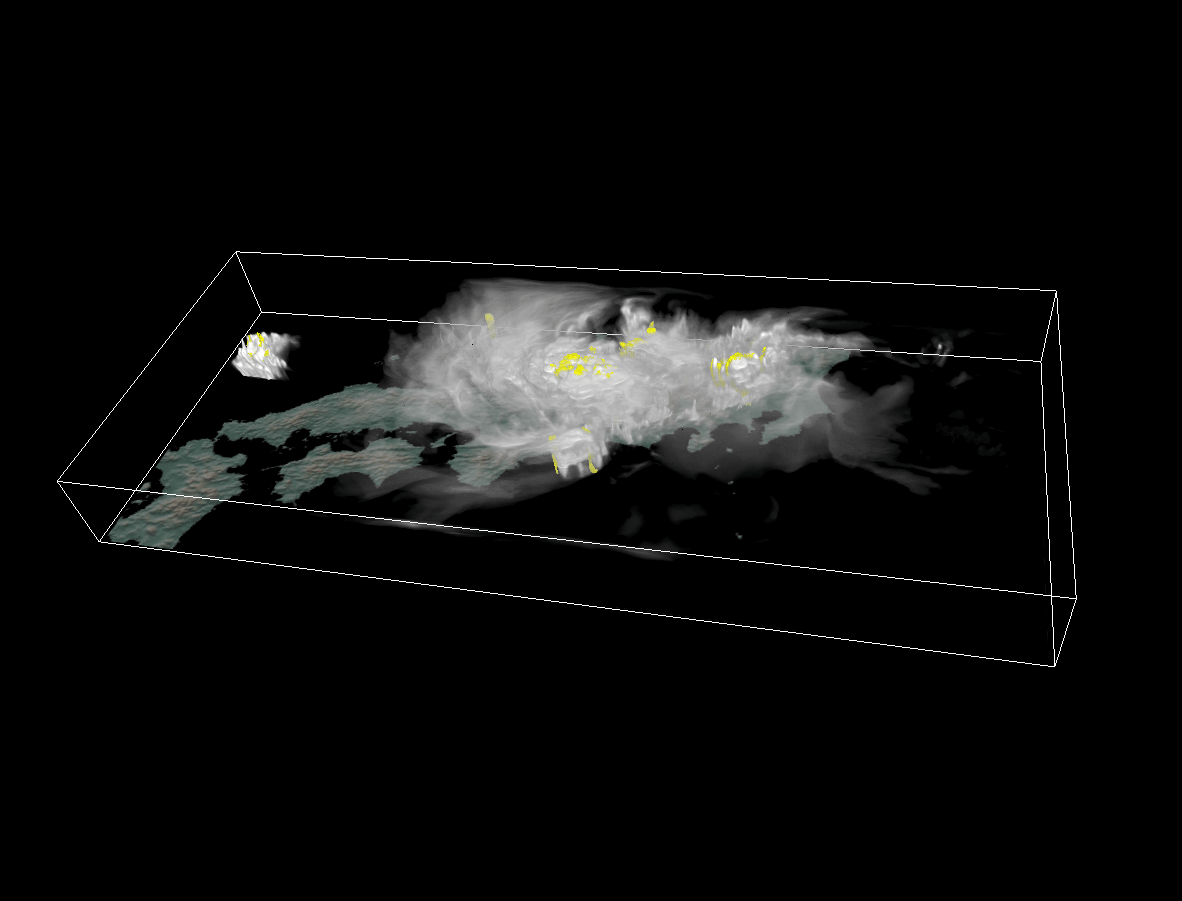

大気科学に関する数値シミュレーションコードの開発

他にはない、独自の研究を実施するには、既存のツールを使うだけでなく、時として、独自にツールを開発して、それを用いることも必要です。

当研究領域では、理化学研究所や兵庫県立大学をはじめ国内外の研究機関と連携して、大気科学に関連する数値シミュレーションコード(数値気象・気候モデル)の開発に取り組んでいます。図は独自に開発したシミュレーションコードによる台風周辺の雷の計算例です(白が雲、黄色が雷を示します)。

同時に開発したコードと富岳をはじめとした我が国が誇るスーパーコンピュータを用いて計算を実施し、他にはない大規模な計算を実施しています。

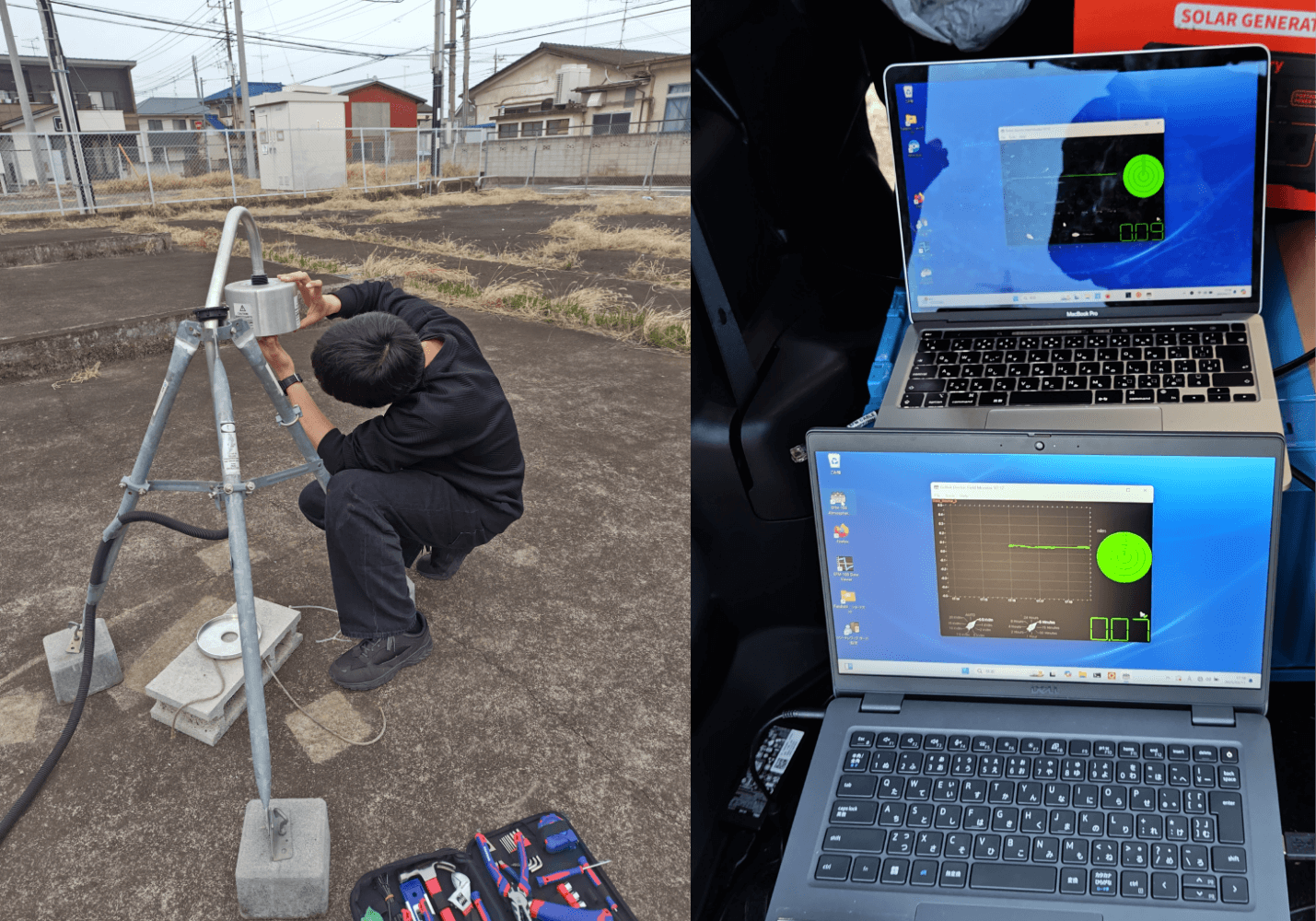

気象観測の実施

現象の基礎的理解や、独自に開発したシミュレーションコードの正しさを証明・確認するには、基礎データとなる観測データが不可欠です。

当研究領域では、それらのデータを取得するため、独自の気象観測を実施しています。

新たな情報を持つ数値天気予報の実施と社会実装

当研究領域が持つ大型計算機や数値計算のノウハウを最大限活用することで、通常の天気予報には含まれない新たな付加価値を持つ数値天気予報の実施とその社会実装に向けた取り組みを実施しています。

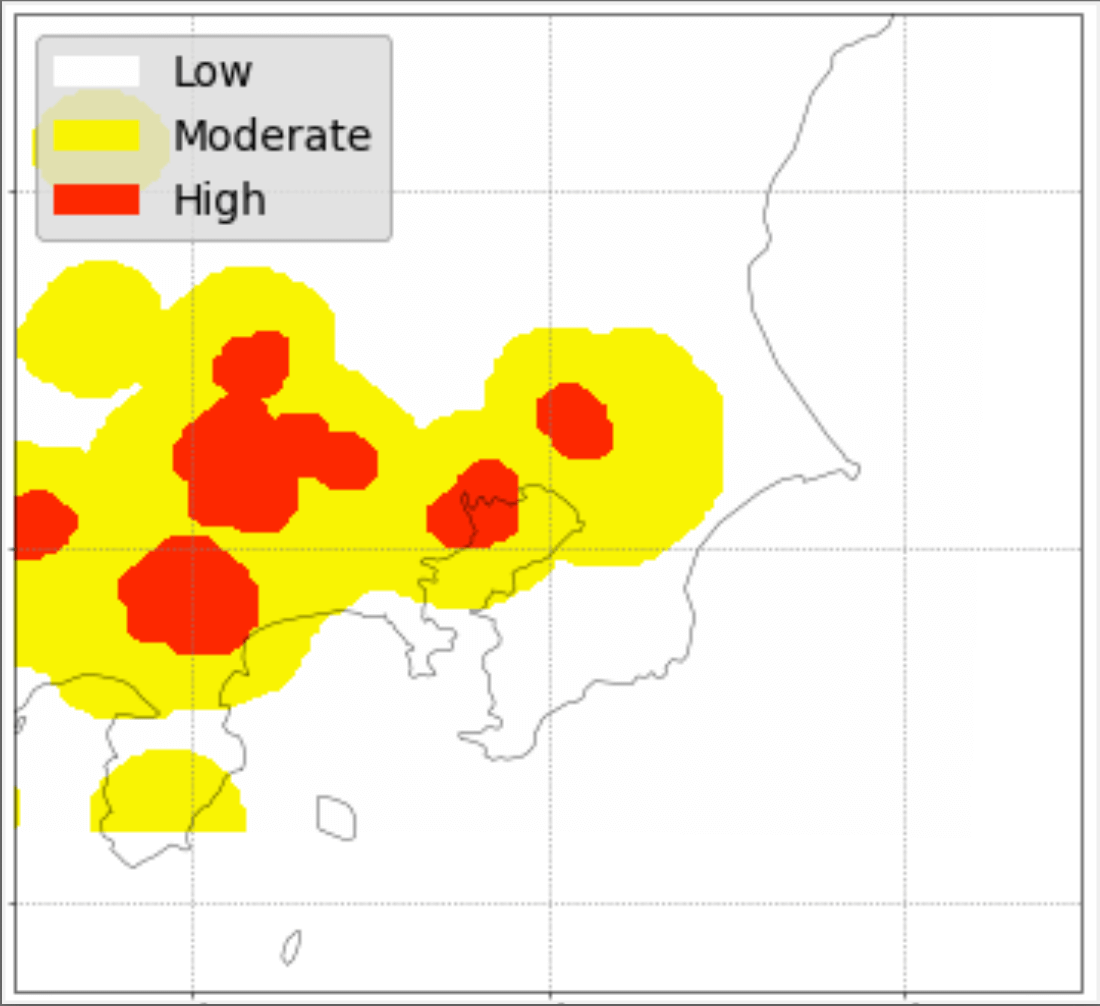

図は航空機の被雷リスクの高い領域の予測情報の例です